乡村文化的价值范文

时间:2023-07-16 08:51:07

引言:寻求写作上的突破?我们特意为您精选了4篇乡村文化的价值范文,希望这些范文能够成为您写作时的参考,帮助您的文章更加丰富和深入。

篇1

中图分类号:F327.9;F59 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2014)20-5049-04

DOI:10.14088/ki.issn0439-8114.2014.20.074

The Value Assessment and Development of Rural Culture Tourism Resources

of Southern Jiangsu

WANG Zhi-min1,XIE Yuan-fang2

(1.Tourism Department of Zhenjiang College,Zhenjiang 212003,Jiangsu, China; 2. Jiangsu Second Normal University,Nanjing 210013, China)

Abstract: The rapid urbanization, fierce social competition, rural culture gradually attracts more and more attention. Southern regions in Jiangsu province with its unique historical features and geographical advantages, rural and cultural tourism is developing rapidly. Both rural culture and rural tourism are inseparable. Tourism resources of Sunan rural culture should be mutually developed and utilized. The overall planning ideas should be strengthened. The local culture should be adhered to as the core region. Construction of rural and cultural tourism facility should be enhanced. Multi-level integrated development of rural culture should be emphasized.

Key words: Southern region of Jiangsu; rural culture; tourism resource; value assessment; development

随着城市化进程日益加快,社会竞争日趋激烈,越来越多的人对静谧和谐的农村田园生活产生向往,乡村旅游随之产生。乡村旅游在提供自然景观享受的同时,能够提供一个集舒适性、娱乐性于一体的旅游产品,正好弥补了在繁华城市生活或者工作的人们的需求,因此能快速崛起。乡村旅游之所以能够发展如此迅速,很大程度上是相对于城市生活的;乡村旅游独有能够满足人们精神需求的乡土文化。世界旅游组织将文化旅游排在21世纪五大时尚旅游产品的第二位,仅次于海洋旅游,即可见文化在旅游业中的重要性。

近些年来江苏省苏南地区的乡村旅游创造性地提出了农家乐、农业生态园等旅游模式,发展迅速。与此同时,苏南农村的外界环境和经济结构也发生了变化,在原有模式下造成的环境污染正逐步减少,经济的生态化、科技化加强。独特的江南水乡文化促进了苏南乡村旅游的快速发展,苏南地区的经济发展也不断提升,但由于苏南乡村旅游缺乏总体规划,旅游特色不强的问题仍普遍存在。如何抓住国家加强新农村建设这一机遇,将乡村文化与乡村旅游资源结合起来,提供高品质的旅游产品,对苏南乡村文化旅游资源进行更好地开发利用具有重要的研究意义[12]。

1 苏南乡村文化旅游资源的类型

苏南是指江苏省南部的地区,包括南京、镇江、常州、无锡、苏州等地,是以上海为龙头的“长三角”城市群的核心组成部分,自古便有“鱼米之乡”和“人间天堂”的美名。苏南地区以其独特的文化特别是水乡文化吸引着来自各地的人们,近年来,苏南地区加大对乡村旅游业尤其是挖掘水乡文化资源的投入,从建筑、饮食、文化、精神、制度等层面着手,展开形式多样、内容新颖的乡村旅游模式,给苏南地区的旅游业带来了新的生机。

乡村文化旅游资源的分类方法有很多,根据研究的需要,依据乡村旅游资源的不同层次按照三分法进行划分,将乡村文化旅游资源分成乡村物质文化、乡村制度文化和乡村精神文化三大类旅游资源。

1.1 乡村物质文化旅游资源

乡村物质文化旅游资源是乡村文化最直接的载体,表现在乡村的建筑、各种工艺、技术等一系列具有可视性、可触性的产品,如乡村田园景观、建筑特色、饮食文化、手工艺术品等。乡村田园景观中,苏南地处“长三角”的核心区域,介于长江与钱塘江之间,形成了大量的平原和洼地;苏南地区有一定的山丘地带,出现了大量的茶园、瓜果园和花卉园,形成了一种恬静而和谐的乡村韵律。在乡村建筑上,苏南乡村仍然保持着传统的雅致、清秀的风格,大多数依水而建,再加上青翠的树木林立两旁,村舍一片绿意盎然的景象。苏南地区水产丰富,农作物品种繁多,其中以苏南船菜最具地方特色。就饮食文化而言,苏式糕点也非常出名,故有“春来酒酿饼;夏来薄荷糕;秋食酥皮月饼;冬则麻酥糖”之说。苏南地区的茶文化也极为讲究。如今乡村手工艺品越来越受到大众喜爱,苏南地区的手工艺品种类繁多,技艺精湛,不胜枚举,代表性的就有苏州檀香扇、宜兴紫砂陶、无锡泥塑工艺品以及苏绣艺术品等。

1.2 乡村制度文化旅游资源

乡村地区在长期发展中形成了其独具特色的民俗习惯和礼仪规范,这些传统的礼仪制度虽带有传统的封建色彩,但却也足以代表一个区域的特色,可以成为当地的文化旅游资源。如乡村权力制度、礼仪制度以及空间规划制度等都能体现一个区域特有的风采。为了加强地方凝聚力同时防御外敌,一般会建立地方性的制度规范和权力组织,游客通过对权力制度的感知,能够体会到乡村的凝聚力与亲和力,加强对现代社会制度的理解和认知。在苏南地区,礼仪文化也很受重视,每一种礼仪基本都有完整的程序和要求,如苏州旧式婚俗礼节就有“六礼”之说。在乡村空间规划布局上,每个地区也独具特色,苏南乡村大多为临水型,大有“小桥、流水、人家”的意境,置身其中,处处可感受到乡村的和谐与宁静。

1.3 乡村精神文化旅游资源

乡村精神文化是其他乡村文化存在的支撑,是乡村居民价值观的体现,是一个群体性的情感反应,它通常通过乡村节日文化、乡村家庭生活、乡村艺术文化得以体现。乡村节日文化是苏南文化旅游资源中极具特色的一种表现形式,苏南地区的春节、端午等节日的表现形式也极为丰富,端午龙舟竞赛等,节目丰富,受人欢迎。其他诸如祈求丰收和好运的传统习俗,至今仍在沿袭。乡村家庭文化生活作为一种个性文化,包括家庭的娶妻嫁女、一日三餐、相互关系等,在苏南乡村家庭组成趋向于小型化,在这种家庭模式中,游客能够感受到亲情的温馨以及家庭和睦的重要性[3]。苏南地区物产丰富,自古就养育了众多的文化艺术名人,江南四大才子、草圣张旭、民间音乐家阿炳等都出生在这个人杰地灵的地方。古老的民间传说,传统的舞蹈杂技等,都能让游客们流连忘返。

2 苏南乡村文化旅游资源的价值评估

在对苏南乡村文化旅游资源进行价值评估时,应遵循三个方面的原则:客观性原则,即在对乡村文化旅游资源进行评估时要做到实事求是;系统性原则,即在进行评估时,要做到不重不漏,要综合考虑乡村文化旅游资源的自然、经济、社会影响;典型性原则,即在进行价值评估时,如果只考虑全面性原则会导致效率低下,因此评价时对某些特点应进行高度概括。在具体开展价值评估时,应从文化价值和经济价值两个方面展开。

文化价值是人们在感受乡村文化旅游的过程中,在精神、心理方面产生的认知的提升和同感上的满足,包括观赏带来的愉悦感。令人拍案叫绝的剪纸艺术、惟妙惟肖的画像、玲珑剔透的石雕,都能给人以美的享受。这些让人感受愉悦的作品,不仅表现在形式上,更在于其蕴含着人们对大自然、对生活的热爱。苏南地区丰富的历史文化散发着浓厚的乡土气息,无不体现出劳动人民的智慧与才干。

对于苏南乡村文化的认知,更多集中在其文化价值方面,对于其经济价值的挖掘,是近些年来才逐渐被人们所重视的,主要反映在乡村旅游和旅游商品两个方面。乡村旅游以其独特的竞争优势吸引着越来越多的外来游客;苏南地区的乡村旅游在当地政府的政策扶持以及外商投资下发展迅猛。游客到乡村旅游,在游玩的同时也会购买一些具有地方特色的旅游商品,苏南地区的苏绣、紫砂壶等尤其受人喜爱。以位于张家港市南丰镇的永联农耕园为例,其年均接待游客18.5万人,2014年“五一”当日更是突破了万人大关。品种繁多的地方性特产也空前畅销,年销售收入可达17 200万元。原来的荒地现在成了旅游景区,带动农民就业的同时,也为当地的发展带来极大的收益。可见,乡村文化资源具有很好的经济效益。

3 苏南乡村文化旅游资源开发现状

苏南地区除了自身条件优越外,还由于其紧靠上海、南京这样的大城市而具有得天独厚的地理优势,使得城市旅游与乡村旅游相互促进,共同发展,而在某种程度上,乡村文化旅游又因其深厚的文化底蕴而比城市旅游更具吸引力。

3.1 苏南乡村文化旅游资源开发的良好基础和优势

苏南地区乡村旅游发展较早,休闲观光农业发展较快,2013年全省30个最具魅力休闲乡村有13个在苏南,国家级农业旅游示范点绝大部分也集中在苏南。除了先发优势,苏南地区对旅游产品的定位也要高于其他地区,一些旅游景区在开办之初就引进了国际上先进的技术,在旅游产品的策划中设计了一些游客可以亲身参与、亲自动手的项目,这些都得到了游客的高度评价。当地人们对苏南地区文化的认同也是其快速发展的主要原因之一。早前无锡市提出要建立一个集文化、休闲、娱乐为一体的乡村旅游景区,这些观点也都是建立在人们对苏南地区文化高度认同的基础上。庞大的农业从业人员也为苏南地区乡村旅游的发展壮大提供了基础,正是有了这些从业人员的努力和支持,苏南乡村文化旅游资源才得以不断开发和发展。

3.2 苏南乡村文化旅游资源的开发模式

乡村文化旅游主要包括文化观光型和文化体验型两种模式。文化观光型模式主要提供田园景观、手工艺产品、农产品等的观赏性活动,如观光园、民俗风情园等,这也是苏南地区在乡村文化旅游资源前期开发的主要模式。苏州旺山建立了生态农庄,无锡雪浪山建立了生态景观园等观光休闲型农庄,但这些休闲农庄大多数还停留在“看”的层面,内容形式比较单调,对游客的吸引力也渐渐有所降低。文化体验型模式注重游客的亲身体验,主要有游客进入农家体验农家生活、亲手制作手工艺产品等,这种模式能给游客更高的客户体验和满足感,渐渐成为农村旅游的发展新趋向。在苏州镇湖旅游区,游客们可以亲自动手向当地人学习刺绣;在无锡太湖花卉园,可以体验插花、采茶制作等,这些活动集观光、体验于一体,参与性强,更能吸引游客。

3.3 苏南乡村文化旅游资源开发的不足之处

近些年来,苏南地区旅游人数不断增加,旅游区的开发种类也越来越多,但由于缺乏系统性规划,文化产品的建设、观光层次的设计和产品的文化特征难以充分体现,大大降低了对游客的吸引力。如一些景区虽已开发,但未结合自身的特殊历史背景,只是简单跟风设计,致使景区的同质性越来越严重。苏南地区的农业生态园虽受人欢迎渐成特色,但由于在同一城市中项目重复建设,以至于客流量被大量分散,各景区的联合效应被削弱。

苏南乡村文化旅游在发展中遇到的问题还表现为文化深层次挖掘不够,经营方式较为粗放。苏南地区的先辈们创造了一系列璀璨夺目的历史文化,留下了大量的古迹,这无疑是当地的一笔无法替代的巨大财富,但就目前的发展来看,苏南地区历史文化的发掘力度还远远不够。这与当地在开发旅游资源时粗放式的经营方式有一定的联系,乡村文化旅游资源的开发过程中过度重视规模化,缺乏对质量的重视,一味地追求发展速度,必然会忽视对文化的深层次挖掘。

在进行旅游资源开发过程中,从业人员的专业素质缺乏,对乡村旅游认识存在误区也是文化旅游资源开发利用的一大不足之处。一些乡村旅游区大肆置办娱乐设施,修建现代星级宾馆,使当地居民的私人生活空间缩小,生产和生活秩序受到影响;另有部分乡村居民为提高生活水平将特色化的传统民居改建成华丽洋房,使乡村特色逐渐消弭。旅游服务中,由于许多从业人员为当地居民,未经过专门的培训,在与游客相处方式上、语言交谈上主要以当地的习俗为主而忽略了不同地区人们的习俗差异,与游客的心理预期存在一定差距。这种情况破坏了乡村整体形象,降低了乡村景观美学价值和外部吸引力,对农村旅游的长期发展不利。

4 苏南乡村文化旅游资源开发利用的策略

随着乡村文化在旅游中的运用越来越多,各种问题也日渐显现,在苏南乡村文化旅游资源的开发中要遵循系统规划和地域特色相结合的要求。苏南乡村文化旅游极具发展潜力,应通过确立优势互补、整体推进的规划思想,坚持以“地域乡土文化”为核心,加强乡村文化旅游设施建设等措施来加强苏南乡村文化旅游资源的开发利用。

4.1 乡村文化旅游资源开发原则

在开发文化旅游资源时首先要把握系统规划的原则,也就是在进行旅游景区规划时要有一个宏观的指导,保证各个景区服从系统的整体性规划要求,各个景区既相互独立又相互联系,能够协调动作。在进行系统性规划时,要考虑到乡村文化与生态协调发展,乡村旅游资源的开发不可避免地会给乡村生活带来一些影响,因此在制定相关政策时要充分考虑乡村旅游与乡村生活的相互影响,发挥乡村旅游带给乡村生活的积极作用。在进行系统性规划时,必须结合旅游区的地理环境和社会情况,减少对乡村固有特点的破坏,更好地将情与景相结合,发挥地域文化特色[4]。另外,在旅游资源的开发中要最大程度地争取乡村居民的支持,并对其进行培训,让乡村文化旅游也能够为当地居民提供就业机会。同时,让当地居民参与到乡村文化旅游的建设中,以建设出更具地方特色的旅游区。

4.2 苏南乡村文化资源旅游开发潜力分析

从旅游资源角度进行分析,以苏锡常三市为例,当地的旅游资源非常丰富,资金投入也很充裕,这些都为苏南乡村文化资源旅游开发提供了必不可少的物质基础。其次,从发展角度对乡村旅游进行分析,乡村文化受到越来越多的关注是建立在人们对城市生活方式日渐厌倦,渴望寻求新的生活方式的基础上。因此,乡村文化旅游最有可能成为21世纪最具发展潜力的旅游形式。苏南地区作为中华文化的发源地之一,凭借其得天独厚的文化优势,稍加深入挖掘,再加以丰富的文化旅游产品来提升当地旅游的吸引力,必然会使苏南乡村旅游文化蓬勃发展。

4.3 优化苏南乡村文化旅游发展的基本对策

4.3.1 确立优势互补、整体推进的规划思想 苏南地区经济发达,但各地乡村旅游无统一管理,各自为政,缺乏统一布局和整体规划,地方保护主义严重,导致投资项目存在跟风效应,各地景区设计相似性高。应通过打破地域限制,注重区域产品整合,在相关部门的指导下加强统一规划,实现整体有序发展。

4.3.2 以“地域乡土文化”为核心来开发乡村文化旅游资源 在进行文化旅游产品项目的设计和开发时,应考虑到乡村文化的地域性,培育核心乡村旅游主题项目,开发衍生旅游产品,营造景区大环境,提高旅游产品的设计与开发层次,对于各地不同的名人风格要建立具有地方特色的旅游景区。苏南地区既能培养出全国富商,也能诞生举世文豪,苏南乡村文化旅游开发中如果能够将这两种“冰”与“火”的特征结合起来,则能开发出独具地方特色的旅游产品,给游客一个全新的感受。

4.3.3 加强乡村文化旅游设施建设 人们在感受乡村文化,感受当地特色风俗的同时,也需要有一个舒适的环境,因此在开发乡村文化旅游资源时还要加强硬件设施的建设。重点建设好生态旅游停车场、大型游客中心、生态游步道、生态旅游厕所等。在保证原生态的基础上进行建设,但并不是要求进行原始化建设,而是应考虑到游客的不同需求,建设游客满意的文化景区,提高游客的满意率和返游率。乡村城镇化是经济发展的基础,但乡村在发展中切不可盲目模仿大城市而丢弃自身的原有特征,在文化旅游设施建设中要做到乡村化与城镇化相结合。

4.3.4 在进行乡村旅游规划时要坚持多层次性综合开发 在乡村文化旅游产品的开发中,一方面要坚持市场导向的作用,开发出具有乡村文化内涵的、游客喜爱的旅游产品,通过有效探索商业模式,多渠道、广角度推介旅游市场,实现经济效应和社会效应的双赢;另一方面要注重乡村文化的多层次综合开发,加强客户满意程度[5]。如乡村文化中农家菜受到越来越多的欢迎,但在开发农家菜时要考虑到不同地区人们口味上的区别,有所保留,有所创新,在保证传统特色的基础上满足现代人的饮食需求。在旅游商品方面,要注重当地工艺品的开发,在传统服饰的制作上可以让游客参与到创作过程中,在乡村制度方面要加强与游客的沟通,制定便于与游客交流的制度,提高游客的参与度。关于当地特色节庆也可以发展成具有当地特色的旅游活动项目并加强宣传工作,吸引各地游客,提升当地经济和社会效益。

4.3.5 加强旅游专业人才的培养 我国乡村旅游业的基层工作者很多都是由农民组成,他们在与游客的交流方式上还存有不足。要加强对工作人员的培训,尽可能地减少服务工作中可能出现的错误才能进一步提升游客的满意度。对于那些负责景区规划的管理人员,则可以通过研学合作的方式,提升他们的专业素质,为乡村文化旅游资源的开发提供保障。

5 结语

乡村文化作为吸引广大国内外旅游者的珍贵旅游资源,值得大力开发。在保持乡村旅游资源乡村特性的基础上,要充分挖掘具有本土特色的旅游资源,进行系统性规划和深层次开发,构建乡村文化与乡村旅游的互动机制,倡导当地全民参与,充分发挥当地旅游组织的积极作用。在保护当地文化旅游资源的基础上,建立种类丰富的乡村文化旅游模式,促进乡村文化旅游资源的合理开发和可持续性发展。

参考文献:

[1] 朱湘辉,刘凌凌.浅议乡村文化与乡村旅游的良性互动[J].价格月刊,2008(12):48-50.

[2] 李 霞.文化创意产业与乡村旅游产业融合发展研究――以郑州为例[D].河南开封:河南大学,2013.

篇2

DOI:

10.16657/ki.issn1673-9132.2016.09.116

“传统文化”是指在中国历史上积淀下来的以个体农业经济为基础,以宗法家庭为背景,以儒家伦理道德为核心的社会文化体系,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。具体表现为世代相传的具有延续性、稳定性和独自特色的道德观念、民风民俗以及语言艺术等,包括:古诗文、曲赋、书画、武术等。

传统文化教育要按照教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的要求分阶段有序推进。

一、传统文化教育的阶段要求

小学低年级阶段(1―3年级),诵读浅显的古诗,获得初步的情感体验,感受优美的语言;了解一些爱国志士的故事,知道中华民族重要的传统节日(如春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等),了解家乡的生活习俗;初步了解传统礼仪,学会待人接物的基本礼节。

小学高年级阶段(4―6年级),诵读古代诗文经典篇目,感知内容,理解大意,体会其意境和情感;了解中华民族历代仁人志士为国家富强、民族团结作出的牺牲和贡献;知道重要传统节日的文化内涵和家乡生活习俗变迁;尝试运用喜爱的艺术形式表达情感。

初中阶段(7―9年级),要以增强学生对中华优秀传统文化的理解能力为重点,提高对中华优秀传统文化的认同度。诵读古代诗词,初步了解古诗词格律特点;阅读浅易的文言文,注重积累、感悟和运用,提高欣赏品位;知道中华民族的重要史实和发展的基本线索,理解国家统一和民族团结的重要性,尊重各民族传统文化习俗;学习临摹名家书法,体会书法的美感与意境;欣赏传统音乐、戏曲、美术等艺术作品;了解家乡传统习俗的文化内涵。

小学低年级主要以诵读了解为主,小学高年级主要以理解体会为主,初中阶段主要以感悟欣赏和体验为主。为了达到不同阶段的教育目标,与之相适应的教育内容就显得非常重要。

二、传统文化教育的内容

中小学阶段的传统文化经典教育主要分三个阶段进行,第一阶段,1-3年级;第二阶段,4-6年级;第三阶段,7-9年级。

具体来说,小学阶段应该以传统启蒙教材和浅近的古诗词作为主要学习内容。在小学低年级,以养成儿童良好的习惯为目标,学习内容主要以《三字经》《百家姓》《千字文》《弟子规》等为主,另外可适当选修适合学生身体发育特点的武术(其中必学“五步拳”)、绘画(折纸艺术)和音乐、书法等。在小学高年级,以掌握一定的传统文化知识、感受祖国语言的优美和精致、增强学习传统文化的兴趣为目标。学习内容主要以“四书”为主,选择其中一些篇幅短小、比较贴近学生实际生活的篇目。技能方面则以培养简单的动手模仿为主,如武术中必学“初级三路长拳”和“八式太极拳”,绘画方面以初级剪纸艺术为主,音乐方面以中国古典名曲欣赏与器乐演奏为主,以及简单的书法入门教育等。

初中阶段可以继续选读“四书”和诸子,尤其是一些古诗文名篇,如《道德经》《礼记》《庄子》《楚辞》《唐诗》等,让学生在诵读的基础上体味传统经典所具有的跨越时代的生命力,感受传统文化丰富的思想内涵和艺术魅力,感悟并了解传统的审美精神、审美理想、审美情趣等,从而热爱经典,热爱经典诵读。技能方面也相应地由简单到复杂、由单一到综合、由模仿到初步的创新为主,强调协调、力度、准确性和美感。

三、方法措施

由于不同阶段的传统文化教育有着不同的具体要求,而整个义务教育阶段应是分层推进、一脉相承的,因此,作为起始和衔接过渡阶段的小学一年级、三年级、六年级,初中七年级、九年级,就成为相应阶段的关键时期,做好这些时期的引导教育就显得十分重要。

(一)口诵心惟,知行合一

传统文化的教育要遵循一定的方法,最主要就是引导帮助学生口诵心惟,学以致用,以实现修身养德、完善人格的教育目标。

以经典文本(即通常所说的古诗文)的教学为例。古诗文教学的主要方法就是引导学生口诵心惟,学以致用,也就是知行合一。诵就是把书背下来,诵还有一层意思,就是“吟咏以声节之”,经典古诗皆能“和乐歌之”,这就是吟诵。而心惟就是思考,就是慎思明辨,切己省察。读了、背了、思考了,然后再去“笃行”,这才是真正的“知行合一”。经典教学要克服语文化倾向,即用教语文的方法教经典――以文本分析为主,强调字、词、句、段、篇的概括与理解,强调听、说、读、写能力的训练,否则必使经典教学效果大打折扣。

(二)传统文化经典教育要与学校德育、心理健康教育结合起来

传统文化非常重视个人的道德修养,完善健全的人格。在具体操作中要克服传统文化经典教育德育化倾向,防止将经典教育变成空洞的说教,从而导致说与做相互脱节。

(三)注重学科渗透

经典教学还要倡导“学科牵手”,即将传统文化经典渗透在各学科之中,注重学科互相配合,牵手合作。比如,经典名句诠释政治哲理,古典名题丰富数学课堂,书法课引导学生拿起毛笔抄写他们最喜欢的经典内容,美术课引领学生用画笔再现经典诗词的意境(意象与情境)等。这一切,都将对中小学生形成正确的价值取向产生潜移默化的影响。

(四)传统文化经典教育要根据学校实际,做到因时、因地制宜

1.将传统文化教育与学校集体活动结合起来。根据学校实际开展“庆国庆经典诵读”“师生太极拳比赛”“学生汉字听写大赛”“课前经典诵读”等活动,从一定意义上改变了个别领导和部分家长、教师固有的“把时间用在无谓的活动上,难怪成绩上不去”的思想。学生快乐了、阳光了,学习上更有动力了,成绩自然就提高了;集体意识强了,凝聚力高了,自制力相应就好了,就不愁打架滋事违反纪律了。

2.利用校园广播传播传统文化经典。学校“校园广播”可设立“每日一歌”“经典诵读”“评书欣赏”等版块,其中“经典诵读”部分的内容与学生每天15分钟专门的经典诵读课内容、进度相一致,这样,既丰富了学生的课余生活,又使经典诵读落到实处。

3.还可结合农村地区的特点开设相应的地方课程,如劳动技术课中对农具的认识、园艺及传统编织技艺的学习等。

总之,传统文化教育的内容虽然来自过去,但对象却在当下,从所要实现的目标来说,则更是要面向未来。因此,找准传统文化教育的关键节点,高效利用其对农村中小学生价值取向的影响,就能很好地实现这一目标。

参考文献:

[1]鲁洁,王逢贤.德育新论[J].江苏教育出版社,1994(10).

篇3

一、商品的文化价值

文化产业及文化经济学的提出是针对现代社会中文化及商品的“文化”价值所占有的份额越来越大这一事实的回应。任何商品都具有“物”的价值和“文化”价值,只是在“物”缺乏时,尚未温饱的人们对于商品“物”的追求大于“文化”的追求;随着经济的发展,“物”的价值意义相对于“文化”价值来说,已大大减少。作为“交换”的商品,一生产就不完全是纯自然的物,它是人类社会生产和交换的“物”,因而蕴含有观念性的东西。马歇尔•萨林斯在《文化与实践理性》中认为,生产是某一文化逻辑的物化过程,“因而,生产不只是,而且也决不是物质效果的实践逻辑。它是文化意图。肉体存在的物质过程是作为社会存在的意义过程而被组织起来的———对人来说,既然它们始终是在确定的方式中被界定的,这就是他们唯一的存在方式”,“为了对生产作出文化的解释,重要的是要注意到,物品的社会意义(正是它的社会意义使得物品对一个特定类别的人是有用的)显然并不来自它的物理属性,而是来自它在交换中被赋予的价值”。[1](P220)商品的使用价值如同价值一样也具有社会属性,相同的商品对于不同文化人们其使用价值不可能完全相同。如萨摩亚人宴会上分肉的情形,一只猪分成10份,每份都有一定的名称,分给相应的具有某种地位的人,对于他们来说,重要的不在于吃猪肉,而在于分给他肉。[2]萨摩亚人宴会上的猪肉对于萨摩亚人来说,其“物”的价值并不重要,重要的是宴会上猪肉的“文化”价值,即分给其相应地位的猪肉。狗在美国被看作与人亲密的动物,狗肉在食谱上成为美国人的一种禁忌,但对于将狗肉列入佳肴的韩国人和中国人来说,其使用价值完全不同。

事物的选择不是事物本身的物质属性规定的,而是人们的文化,即思维模式。可食与不可食,当然不可否定物的“自然属性”,即能够满足人体摄取能量的需要,但“文化”的属性在这一规约中具有重要意义,如印度人拒绝吃牛肉,穆斯林痛恨猪肉,美国人不吃狗肉等就不是消化生理和营养的问题,而是和其文化有着决定意义的关系。消费从来就是“文化”的,“在以物品的消费来实现自我满足表象后面,我们实际上是在参与一场文化的游戏:我们是在扮演着和表达着自己的社会角色,并且是在令人愉快地履行着社会职责。这就把消费概念化为一个公共性的问题,而非一个私人的问题,也就把文化推至社会生活的中心位置,从而也就把‘关系’和‘场域’确立为研究的聚焦基点”。[3]在当代社会,商品对于人们,不仅具有交换价值,同时还具有“文化”价值,“一件物品绝不仅只是有交换价值,也绝不仅只是从物质上生产出来满足人们的某种需要的物件,它同时也是铭刻了某种文化意义和文化价值的东西。它不仅具有经济生命,也具有社会和文化革命。因此我们不仅要从经济的视角,而且要从文化的视角来对它进行研究”。[4](P22)人们的经济淹没在社会关系中,莫斯在《礼物》中认为库拉圈既不是完全慷慨无偿的支付,也不是完全自私图利的生产和交换,它只是一种混杂在一起的东西。未被回报的礼物仍会使接受礼物的人显得卑下,尤其是当收礼者无意回报的时候。西北美洲的特林其特人、海达人到冬季时,举行“夸富宴”,人们会烧掉整箱的燃烛或鲸鱼、烧掉房屋和成千条毯子,还会打烂最珍贵的铜器,然后投入水中。[5](P68)在“夸富宴”这一看似不理性的消费其实蕴含“文化”理性,在“夸富宴”这种“财产之战”中获胜的一方不仅自己的等级获得了提升,而且连他的家庭在社会中的地位也得到提高,而节俭反而被视为蔑视的对象。

“购物,即使是日常用品的购买,现在都已经几乎完全失去了其作为一种活动的地位,而简直变成了一种体验。它失去了一种物质性,成了一种文化事件”,[4](P154)“我买故我在”,购物在消费社会里,已不是一种为了获取为人所使用的“物”,而是在购物中体验生活。购物不仅成为一种休闲活动,而且成为人们自身身份的一种界定。波德里亚认为,商品的象征或符号价值已经变得日益重要,“任何只要被当成财富的源泉或满足的源泉,当成使用价值,就是可以忍受的,哪怕是被异化,被剥削的最差的劳动也是如此。只要人们还能发现一种与个体要求或社会需求或社会需求相符的‘生产’,个体或历史的最差的形势就可以忍受,因为生产的幻觉永远是让生产符合其理想使用价值的幻觉”。[6](P41)在消费社会中,文化的价值和意义由于物质的满足而增长,“文化”的消费成为消费的中心。近几年来,中国乡村旅游正是靠“文化”的依托得到了发展,“卖的就是文化”成为乡村旅游发展的实质。

二、乡村旅游与文化

乡村旅游主要是一种文化旅游。旅游是一种有目的的活动,其文化的体验决定游客的目标,“虽然有的人把旅游看作是自愿的,自己感兴趣的活动,但旅游本身在自己的社区应被认为具有某种精神上的东西。因为旅行是一种不平常的活动,所以其目标从象征意义上来是神圣的,从精神上说它处于一个较高的水平,这不仅是日常生活的问题”。[7](P31)游客到乡村旅游其主要目的是为了体验乡村文化,因此游客消费者和旅游经营者形成了一种文化交易模式:旅游经营者经营文化、销售文化,即“卖的就是文化”;而作为消费者的游客到乡村旅游是为了享受文化,即“买的就是文化”。因此,文化在乡村旅游中具有至关重要的作用,没有文化,没有自己独具特色的文化,是无法在旅游业这一重要文化产业的竞争中获取优势的。文化是乡村旅游发展的生命,因此为获得旅游业的可持续发展,如何保护和利用文化这一主题提上了日程。当然,并非一个区域所有的文化都能成为旅游文化资源,旅游文化资源是指总的文化中具对游客有吸引力的地方,即显性文化,如民族服饰、建筑风格、民族风情等。旅游的发展必然带来对旅游目的地文化的冲击,因此在旅游业发展中,保护和利用旅游文化资源是旅游业发展的重中之重。#p#分页标题#e#

文化是一个群体共享的理想、价值和行为准则。如果来自不同文化的人们流落到一座荒岛一段时间后,或许会形成某种社会;然而,这一群体的每一成员会保持他或她自己的身份和文化背景,一旦群体成员从荒岛逃生,这一群体就立刻解体了。[8](P34)文化是文化持有者的文化,因此在文化保护和利用时,最重要的是“保护谁,谁利用”的问题。目前,在乡村旅游发展过程中,一些开发者、经营者往往在不了解当地传统文化的情况下,为迎合游客消费倾向,将民族传统文化庸俗化。如一些旅游区出现利用一些民族传统婚姻形势,硬拉游客与旅游服务者举办所谓的婚姻仪式宰杀消费者的情况。这不仅是对传统文化的误用,而且是一种不遵守规范市场的服务行为。同时,游客大多来自大都市等发达地区,而乡村旅游往往在经济欠发达的地区,中国经济发展的二元性,导致了游客所代表的强势文化和乡村旅游目的地的弱势文化在乡村旅游目的地的相撞,使得代表民族传统文化的乡村遭到文化的巨大冲击。在强势文化影响下,旅游目的地居民往往羡慕、模仿游客,向强势文化靠拢。在乡村旅游发展中,由于一些乡村传统文化的丧失,使本来具有特色的旅游也变味了,从而丧失了旅游发展的基础,更无从在激烈的市场竞争中获胜。正是基于文化是乡村旅游发展的生命这一聚焦点,如何保护和传承传统文化成为乡村旅游发展的关键。文化是该文化持有者的文化,他者对这一文化的了解和感情不可能与文化持有者相同,如一个美国基督教者和一个阿拉伯穆斯林人对猪肉的看法是不可能具有相同的感情,一个将其视为可食,一个将其列为不可食。在一个文化种群看来是好的东西在另一文化中不一定就是好的,不同的文化有不同的价值判断标准。因此,传统文化的保护及怎样保护并不是上级政府或外来旅游经营者能完全替代的,这一文化的主体理应有完全的主导权。

文化的保护和利用既对立又同一。乡村旅游的发展,带来了强势文化的冲击,一些传统的民族文化遭到丧失。一些经营者由于只注重经济利用,盲目开发,结果使几百年来历史的传统仪式毁于一旦。更为严重的是,一些文化商品化作为旅游消费品时,根本没有经过当地人许可,而且一些经营者,为了短期效应,想怎样经营就怎样经营,往往造成传统文化的庸俗化。可以说,一些旅游开发者将旅游开发到哪里,传统文化就破坏到哪里。但是,我们并不能因为一些乡村旅游业的发展导致了传统文化的破坏而认为旅游与文化保护是无可调和的矛盾,正因为如此,我们才要求在旅游开发中注重文化的保护。没有文化,旅游势难发展,在旅游开发中注重保护,已越来越为人们所认同。文化的保护也需要发展,我们不可能设想,也不可能要求一些贫困落后地区坚守自己的贫困而担当起文化保护的责任。只有发展了,才能使文化持有者认识到其固有文化的意义。在印度尼西亚巴厘岛,正是因为旅游业的发展,在许多村庄都可见到某种民间艺术的复苏。例如,小学生要学猴舞、音乐以及雕刻。巴厘年轻人的身份是靠他们的技能得以认可,即其技能对游客和当地观众同样具有价值。如果他们的雕刻、舞蹈或戏剧表演很棒,这种技能可能成为他及他家庭的赢利之源,而且给个人带来极大的自豪感和满足感。[7](P140)

三、乡村旅游与乡村发展

旅游具有文化性。在旅游业中,旅游产品的生产既是一种经济的生产,也是一种文化的生产,民族传统文化资源在乡村旅游发展中具有重要地位和作用。文化的多样性对于乡村旅游的发展较为重要,旅游的发展,只有打造出有特色的文化品牌,才能更好地促进旅游业的发展。近几年在旅游开发中,非物质文化遗产的品牌越来越重要。对于游客消费者来说,非物质文化遗产作为大众文化的另一端,对大多数游客具有求异的吸引力。民族民间传统艺术是非物质文化遗产的主体,如云南贵州一些乡村旅游就是依托一些对游客具有巨大吸引力的歌舞艺术来发展的,如《云南印象》、《丽水金沙》、《多彩贵州》等。文化的多样性,能为乡村旅游的发展提供平台。然而,乡村旅游业的发展能不能为旅游目的地的发展提供平台则是另一问题。乡村旅游的发展,靠的是乡村传统文化,“卖的是文化”,如果旅游业发展的利益为外地公司和他者所分享,文化持有者的乡村不能分享旅游所带来的发展,其固有文化的保护必定是空谈,也极不合理。在乡村旅游中,“文化”、“旅游”、“经济”是具有内在紧密联系的环节。乡村文化的多样性有助于旅游品牌的打造,促进旅游业的发展;而旅游业的发展,只能在带动乡村发展的基础上,才能为保护民族文化的多样性提供保护资金和发展平台。印度尼西亚巴厘人正是因为旅游促进了当地经济的发展,使许多人充满激情地发扬自己的文化。近年来,贵州黔东南苗族侗族自治州由于乡村旅游的发展,促使了一些村寨经济得到发展,民族传统文化得以传承,如雷山县郎德和西江两个苗寨。

乡村旅游业的发展要为乡村经济发展服务,只有乡村经济得到发展,才能为旅游业的发展提供平台。基于此,旅游目的地居民参与乡村旅游业,并在旅游发展中获得实实在在的利益便具有重大意义。既然卖的是乡村民族传统文化,因此获得的利润就不应将该文化的持有者排斥在外。但是,由于旅游业体制的不健全,一些乡村旅游将村民排除在外,或者村民参与程度低,大量的旅游利益为外来经营者所分享。一些乡村尽管旅游发展红火,但旅游目的地居民仍处于原有的贫困状态,并且旅游的发展为其生产、生活造成极大的不便。旅游利益分配的不合理,必然引发各利益主体之间的纠纷和冲突,如一些乡村居民毁坏作为旅游观光的自然资源,导致旅游资源的破坏;对于外来旅游经营者将自己排斥在外,又利用其传统文化进行旅游开发时,更是充满了敌对情绪。因此,在乡村旅游开发中,没有村寨社区参与旅游的利益保障机制,就无法解决各利益群体之间的冲突,就无法使乡村旅游真正为乡村经济的发展提供推动力。旅游目的地居民的积极态度对于乡村旅游的发展具有重大意义。来自城市的游客消费者来乡村不只是观光,而是为了体验乡村的生活。一般游客的旅游由于事件等条件的限制,可能只观注一些显性文化,如服饰和歌舞,但随着社会的发展,对于文化体验的需求也随之增强。因此,在有特色的乡村旅游品牌的打造中,没有当地居民的积极参与是不可能成功的。如在贵州苗族村寨的旅游发展中,过去大多数游客只注重苗族的飞歌、美丽的服饰和具有独特风情的吊脚楼等显性文化,而现在,一些游客逐渐关注苗族的内在文化,不只是追求美丽服饰的一饱眼福,而是希求获得苗族当地居民对其服饰图案的解释。在偏僻欠发达的乡村社会,具有丰富的民族传统文化。#p#分页标题#e#

如何发挥其文化的优势,为经济发展服务,是当今乡村发展的重大课题。旅游业的发展需要美好的环境和丰富的人文景观,而偏僻的民族贫困山区有着丰富的旅游资源,同时,旅游业是一个依托性较强的经济———文化产业,不仅能够发挥民族村寨的文化优势,带动农产品的销售,而且还能够加强对民族传统文化的保护。由于经济的贫困导致了一些传统文化的丧失这是一个不可否认的事实,只有经济发展了,人们的生活水平有了提高,人们才有更多的时间和精力来传承自己的文化。如贵州省雷山县,依托苗族传统文化,通过发展乡村旅游,带动了具有当地特色和优势的“茶叶”产品的生产和销售,成为游客喜爱的消费品。区域经济的发展需要打造具有地域特色的支柱产业,支柱产业的发展带动其他产业的发展,形成以点带面的局面。旅游景区的发展,必然带动周边乡村社会的发展。云南罗平旅游的发展,带动了农产品的加工和销售,如菜油、生姜、蜂蜜、萝卜等优势产品的发展。一些偏僻欠发达的民族山区,在目前的经济发展中暂处劣势,但这些取缔往往有丰富的传统文化资源,在社会主义新农村建设中,利用这些丰富的民族文化资源,打造独具特色的旅游品牌,转劣势为优势,是贫困民族地区发展的一条有效的途径。

四、民族文化、乡村旅游与乡村发展

篇4

乡村自然生态和人文生态是乡村生态的主要内容。在中国社会经济飞速发展的几十年里,乡村生态收到了严重的破坏。人们因为缺少生态保护意识和美学观念,再加上对乡村生产和经济效益的强烈需求,给乡村生态的原生态资源和美学价值带来了巨大的负面影响。本文将从美学角度对乡村生态村落展开以下三方面讨论。

1 乡村生态的美学价值

我国正在将传统的农业文明转向生态文明建设,以配合当今社会经济迅猛发展的脚步。许多乡村在多种文明互相影响的发展中,盲目的寻找乡村生产效益和生存物质保障,早已将乡村的生态文明抛到了九霄云外,有的更是彻底失去了意识观念。因此,对传统文明和美学价值观的拯救教育是刻不容缓的。海德格尔说过:“拯救地球不是指无尽地开发利用自然甚至导致自然枯竭;拯救地球也不是要征服地球,让它从属于人类,那离掠夺就只有一步之遥了。” 所以,我们一定要明确目的,找对方法,这样才能事半功倍。

《保护世界文化和自然遗产公约》是联合国教科文组织在1972年10 月颁布的,其中明确指出:要保护文化遗产和自然遗产。对“自然遗产”和“文化遗产”的美学价值和艺术价值进行了强调。我国分布比较广的乡村拥有不少这样的“遗产”。这些“遗产”有的因为被破坏不再像从前那阳光才美丽,但它们的历史文化内涵以及美学价值不会因外形的改变而褪色。可是很多地方视其为用之不竭的“招财树”来实现他们的经济目标,歪曲了它们的美学内涵,不分主次的把古村落的物质文化遗产及美学价值当成发展经济的工具,导致现在古城、古庙、古道。古建筑失“古”,毫无计划的在其领域胡乱建造,代替了原始的自然人文风景,如此不尊重美学原则和历史财富,只会使珍贵的“原生态”美学韵味离我们越来越远。

就美学角度来说,自然遗产和文化遗产传承下来的宝贵历史文化和随性的人文自然遗产,是生态美学的历史财富,是物质文化和精神文明的有效结合,也是他们的美学价值所在。对于建筑群、石雕和碑刻、铭文、洞窟等文化遗产,它们所代表的是一些特殊文化和典型的艺术风格,不管是民族的、宗教的、经济的还是政治的,所表征的都是真、善、美的结合——丰厚的历史财富,多元的文化底蕴,多彩的美学韵味三者的统一。

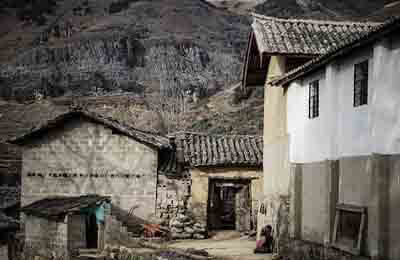

2 作为文化遗产的古村落的美学价值

古村落成为特殊文化遗产的依据是其艺术价值、科学及价值和历史文化价值,而中国现虽然遗留下来为数不少的“古村落”,但够得上“世界文化遗产”的却屈指可数,因此无比珍贵。古村落的艺术价值、科学价值、历史文化价值是紧密相连、缺一不可的,可是艺术价值和美学价值却不被重视。所以,必须加强政府、村民和游客的美学意识和古文化保护教育,让人们清楚古村落真正美在哪儿,美在保留历史文化景观的生态文明,让他们知道古村落在迎合现代化脚步的同时不能失去自己的“原生态”魅力,它们作为经历数百上千年风霜洗礼还能完好保存下来的遗产,是极其宝贵的历史文明标志,是真正的“古”乡村,也是我们厌倦了忙碌的都市生活后的“归田园居”。j很多古村落都是在山青水秀的地方,建筑风格与格局布置都充满了民族宗教等文化特色,地方色彩极为浓厚,其古老、朴素又不失端庄的外形诠释了特色鲜明、传统优良的中国人文艺术,是人文美、自然美和古建筑美的有机结合,其丰厚独特的美学价值由此而产生。而人类行为同古村落历史文明、整个自然情况的一致性、融洽度是乡村景观理主要定位古村落美感价值的依据。古村落是一种乡村生态,是汲取历史文明的养分产生的生态文明。如果让其脱离古老的几时文明内涵,它也就失去了美学价值之说。

再从发展旅游业来看古村落。开发商通过各种途径利用一些乱七八糟的宣传广告吸引游客,他们把旅游业的经济效益放在第一位,根本不理会这种没有远见的不合理行为对古村落"原生态"文化、环境造成的破坏和巨大负面影响。他们不顾及古村落本身的美学价值和历史文化价值,只是追求利益的最大化,更有甚者打着开发旅游业的旗号对古村落进行装饰、甚至改造,让其原本独特的风格换上了"新装",一步步走向都市化。照这种趋势发展,古村落彻底失去"古"的本质和独有的"美感"必然会是"指日可待。“美学价值”是古村落作为“遗产”的原因之一,也是最重要的价值因素,其他依附于其的因素如果脱离了它,也将不复存在。同时古村落也失去了成为自然文化遗产的资格,再说其作为可持续资源造福旅游业更是无稽之谈了。

纵观全局,政府应该积极指引、适当推动古村落旅游业的发展,保证古村落的"原生态美"不受威胁的同时,加强对村民在生态保护和美学认知方面的教育,提高他们的整体素质。规范各种旅游广告手段,借助其宣传推广对古村落的生态保护观念和观念,不止局限于利用其古典魅力招揽吸引游客。

3 乡村自然生态的美学价值

乡村自然生态是生物种群和环境之间的系统关系形态,它包括地形、土壤、植被、湖河、气候、动物等,它是经过历史长河积淀的发展结果,是人类尊重自然、使用自然、并与之和谐相处的历史结果。这些构成乡村自然生态分子的客观因素之间的互相作用、自身形态和对人类感性心理的作用是乡村自然生态美的主要来源。

现代景观理论认为的乡村自然形态美是“真”,是说乡村自然生态的“原态”也是指人类对其符合美学法则的改善。前文提到美学真善美的结合,乡村自然生态的“善”又是什么?是资源永续发展的理念及实现,是对乡村自然生态的理智利用和保护,是它包含的人文历史的宝贵文明财富,宏观的说也是它所蕴含的“社会、生态、经济价值”。在这么多“善”的组成形式中,“永续发展思想”是乡村自然生态的核心内容,也是其“善”的最高境界。

人类有节制的利用、改造产生的“人造自然”和“原生态”美的有机结合体现了乡村自然生态独有的魅力和风格。园林、养殖场、人工湖、梯田、公路、景观建筑等后来人工建造的内容就是“人造自然”;而“原生态”是指自然形成的江河湖海、山间绿地、野生动植物等自然景观,它是“真”维意义的美——人们从外形、纹路、气候、自然环境、人文特色等自然形态获取的愉官感受,同时刺激人们热爱大自然的感情和促进人与自然和谐发展的伟大方针。感官的舒适只是美感的表面体现,后者才是对美感更深层次的诠释,人类通过对大自然的崇尚和热爱会明白人与自然是无法分割的整体,是一个相互依赖,彼此依存,密不可分的整体。由此可见,原生态的“美”不单单是科学价值体系的体现,同时也是感性意义上的美学价值,是乡村自然生态的至真唯美。“人造自然”体现的是“真善”统一的美学,也就是人类以生存和发展为目的对自然生态理智的进行构建、合理利用,在发展的同时确保其真美性不受破坏的结合。

事实上,在人类不断发展的近几十年,人们对自然资源更多的是无穷无尽的索取和享受,相比下,为其采取和投入的保护措施是少之又少,使得人与自然之间原本统一的关系变得越来越远,人们似乎已经忘记了生命在大自然中演变进化的艰辛历程。“基本的生存无法保障,强烈的欲望不能得到满足,意识观念极度欠缺的时候,让人们自觉地尊重自然锅炉,保护自然生态是相当有难度的。海德格尔曾说:“人类的蛮干变成了灾难。这种灾难暂时会以征服自然、科技进步的面目出现,但这种‘征服’只是一厢情愿的事。” 这验证了在我国经济社会飞速发展的今天,许多乡村自然生态因此受到了前所未有的破坏,原生态环境也被严重污染,这些都是“人造自然”没有节制带来的恶果,这会导致乡村自然生态的永续性成为空想,使古村落只能在“供不应求”的严峻形势下面临危机。所以,政府为了控制和规范人们乡村自然生态的不合理利用,制定了一些相关的政策、颁布了保护法律,这为乡村自然生态在的长远发展提供了坚实的后盾和可靠的保障。

结束语

概括全文,乡村自然生态的真善必须并存,如果其“善”被恶化就会失“真”,倘若其“真”遭到损坏就是伪“善”,两者若同时失去其就无“美”可言。所以说乡村生态发展不能脱离“美学”。只有在实际中普及永续性发展观的教育,将乡村自然生态的真善美巧妙统一,乡村生态才能在发展经济的同时体现其独特的美学价值。

参考文献

[1] 马永俊.现代乡村生态系统演化与新农村建设研究[J].中南林业科技,2008(6)

[2] 程相占.美国生态美学的思想基础与理论进展[J].文学评论,2009(9)